矯正治療のリスクや副作用とは?わかりやすく解説します

矯正治療にはどんなリスクや副作用がありますか?

歯の痛み・歯根吸収・歯ぐきの退縮・虫歯や歯周病のリスク増加・治療期間の延長・後戻りなど、いくつかの注意すべきポイントがあります。適切なケアと専門的な管理があれば、多くはコントロール可能です。

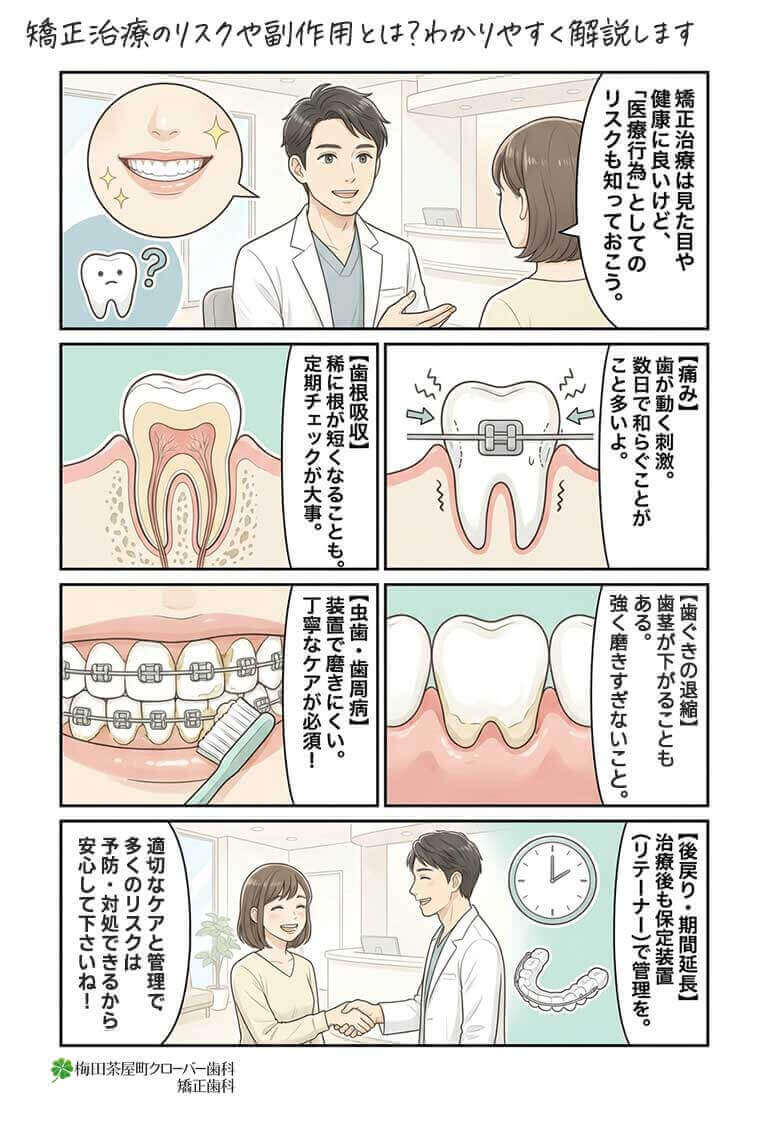

矯正治療は見た目を整えるだけでなく、噛み合わせや将来的な歯の健康を守るためにも有効です。しかし「医療行為」である以上、リスクや副作用がゼロということはありません。

ただし、多くの問題は知識があれば予防できますし、早めに気づけば十分に対処できます。

この記事では、矯正治療で起こりうる代表的なリスクや副作用を、一般の方にもわかりやすい言葉でまとめました。

この記事はこんな方に向いています

- これから矯正治療を検討している

- リスクを知らないまま治療を始めるのが不安

- すでに矯正治療を始めており、気をつけるべき点を整理したい

- 子どもに矯正を受けさせる前に、保護者として知識をつけたい

この記事を読むとわかること

- 矯正治療にどんなリスクや副作用があるのか

- それぞれはなぜ起こるのか

- リスクを最小限にするための具体的な予防策

- 治療前に知っておくべき心構え

目次

矯正治療で痛みが出るのはなぜ?つらい痛みに対処する方法は?

矯正治療中の痛みは、歯が動く際に歯の周囲の組織へ刺激が加わることで起こる。痛みは数日で軽減することが多く、食事の工夫や痛み止めの使用、ワイヤーや装置の調整で対応可能。持続的で強い痛みは歯や歯ぐきの異常を示す場合があり、早期の相談が必要。

歯が動く刺激で痛みは起こるが、多くは数日で軽くなる。長引く場合は相談を。

矯正治療を始めたばかりの時期やワイヤー調整直後には、歯が締め付けられるような痛みを感じることがあります。これは歯を支える組織に圧力がかかるための一時的な反応であり、ほとんどの場合は時間とともに和らぎます。

痛みを和らげるための対処法

- やわらかい食事を選ぶ

→ 歯ごたえの強いものは刺激も強くなります。スープ、煮物、ヨーグルトなどが適しています。 - 痛み止めを適切に使用する

→ 我慢が負担になるレベルなら、市販の鎮痛薬の利用は有効です。用量は必ず守りましょう。 - 装置の不具合がある場合は早めに調整する

→ ワイヤーの先端が飛び出して粘膜を傷つけているケースもあります。

痛みは矯正治療につきものですが、必要以上に苦しむ必要はありません。コントロールできる痛みなのか、異常のサインなのかを見極めることが大切です。

歯根吸収とは?歯が短くなる可能性は本当にある?

歯根吸収は、歯を支える根の一部が吸収され短くなる現象で、矯正治療中に一定の割合で起こりうる。多くは軽度で問題にならないが、強い力や長期間の負担が原因で悪化する場合がある。定期的なレントゲンで早期発見し、負担を調整することで進行を防げる。

歯の根が短くなることがあるが、多くは軽度で管理可能。

歯が動く時、根の周囲の細胞が入れ替わります。その仕組みの中で歯根がわずかに短くなる歯根吸収が起こることがあります。これは矯正治療を始めた患者さんに共通して見られる現象です。

歯根吸収が起こりやすい条件

- 強い力をかけ続けた場合

- 治療期間が長い場合

- 初めから根が細い歯

- 外傷歴のある歯

予防と対策

- 定期的なレントゲン撮影で進行を確認

- 必要に応じて治療のペースを調整

- 力のかけ方を最適化した治療計画

歯根吸収は放置すれば問題ですが、専門的に管理されていれば大きな影響を避けることができます。

歯ぐきが下がる「歯ぐきの退縮」は矯正の副作用?

歯ぐきの退縮(歯肉退縮)は、噛み合わせや歯の位置が大きく動くことで歯ぐきへの負担が増え、後退することがある。ブラッシング(歯磨き)の方法が強すぎたり、もともと歯ぐきが薄い人はリスクが高い。正しいケアと歯科医師の管理で進行は抑えられる。

歯ぐきが下がることはあるが、ケアと観察で予防が可能。

歯の位置が変わると、それに合わせて歯ぐきや骨も変化します。その変化が大きいと歯ぐきが下がる「歯肉退縮」が起こることがあります。

歯肉退縮を引き起こす要素

- 歯の移動量が大きい

- 強すぎる歯磨き

- 歯ぐきが薄いタイプの骨格

- 歯周病の進行

- 喫煙習慣

退縮への対策

- 正しい歯磨きの指導を受ける

- 定期的な健診で歯ぐきの状態を確認

- 必要であれば移植など歯周外科を検討

歯肉退縮は見た目だけでなく、知覚過敏や虫歯リスクにも関係します。予防と早期発見が何より重要です。

矯正中は虫歯・歯周病になりやすい?どう防ぐ?

ワイヤーや器具が付くことで歯垢が溜まりやすく、虫歯や歯周病のリスクは高まる。歯磨き方法の工夫、補助器具の使用、定期的なクリーニングなどで予防可能。矯正治療を成功させるためには、自宅でのケアが最重要。

矯正中は虫歯・歯周病になりやすいが、清掃で十分に予防できる。

矯正装置は歯の表面に凹凸を作るため、どうしても歯垢が付着しやすくなります。

虫歯・歯周病を防ぐためのケア

- 矯正専用歯ブラシの活用

→ 細かい部分に届きやすく磨き残しが減ります。 - 歯間ブラシやフロスの併用

→ 装置の周りは通常の歯磨きだけでは不十分です。 - フッ素入り歯磨剤の使用

→ 歯の表面を強化し虫歯に強くなります。 - 定期的なプロのクリーニング

→ 自分では除去できない汚れを落とすことができます。

矯正治療は“自分で管理する力”が結果に直結します。セルフケアの質を上げることで、治療の成功率が大きく高まります。

矯正中に使うケア用品と役割の一覧表

矯正中の清掃は「何を」「どの目的で」使うのかが明確でないと、効果が半減します。そこで、主なケア用品と役割を表にまとめました。毎日のケアに役立ててください。

| ケア用品 | 主な役割 | 向いている場面 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 矯正専用歯ブラシ | 装置の周りの細かい部分に届くように設計され、歯垢の除去効率が高い | 装置の周囲を重点的に磨きたい時 | 力を入れ過ぎると歯ぐきが下がる原因に |

| 歯間ブラシ | ワイヤーの下やブラケット周りの隙間に溜まる歯垢を除去 | ワイヤー矯正をしている全期間 | サイズが合っていないと歯ぐきを傷つける |

| フロス | 歯と歯の間の歯垢を取り除き、虫歯・歯周病予防に効果的 | 装置がついていない奥歯などの狭い隙間に | ワイヤー部分は通しにくいため無理に使わない |

| タフトブラシ | 届きにくい一点をピンポイントで磨ける | 歯の裏側・最後臼歯・ブラケットの際など | 小刻みに優しく動かすことが大切 |

| フッ素ジェル | 歯の表面を強化し、虫歯に強い状態にする | 就寝前の仕上げケアとして最適 | 使用後30分はうがい・飲食を控える |

| 洗口液(マウスウォッシュ) | 口内を殺菌し、歯垢の増殖を抑える | 忙しい日や外出先で時間がないとき | うがいだけでは歯垢を落とせない点に注意 |

この表にあるように、ケア用品にはそれぞれ役割と得意分野があります。すべてを完璧に使いこなす必要はありませんが、「自分の装置に合ったものを選ぶこと」が虫歯・歯周病の予防に最も効果的です。負担にならない範囲で、毎日の習慣の中に取り入れていきましょう。

治療期間が長くなるリスクはある?なぜ起こる?

治療計画はあくまで目安であり、歯の動き方には個人差があるため、期間が延びることがある。装置の破損やトラブル、患者さんの協力度(ゴムかけ・装着時間など)によっても影響する。早めの報告と適切な使用で期間延長は最小限にできる。

治療期間はズレることがあるが、協力度で大きく変わる。

矯正治療の期間は「だいたい○年」と説明されることが多いですが、これは平均的な目安です。

治療が長引く主な理由

- 歯の動きが予想よりゆっくりだった

- 装置が外れたのに報告が遅れた

- 患者さんの協力度が低い(特にマウスピース矯正)

- 噛み合わせに細かい調整が必要になった

期間を延ばさないために

- 指示されたゴムかけや装着時間を守る

- 装置の破損はすぐに連絡する

- 毎日の歯磨きやケアを丁寧に行う

治療のスピードは半分以上、患者さんの協力度にかかっています。

後戻りは矯正の最大リスク?リテーナーはなぜ必要?

矯正で整えた歯は動きが安定するまで時間がかかるため、治療後に元の位置へ戻る「後戻り」が起こりやすい。保定装置(リテーナー)は歯を支える骨が固まるまでの期間、歯を維持するために不可欠。装着時間を守ることが後戻り予防の鍵となる。

治療後は必ず保定装置が必要。後戻りを防ぐ最重要ポイント。

歯の位置を動かしたあとは、周囲の骨が新しい位置に馴染むまで時間がかかります。これは誰にとっても避けられない生体反応です。

後戻りが起こりやすい理由

- 移動直後は歯が不安定なため

- 舌癖・頬の圧力など日常の癖

- リテーナーをつける時間が足りない

後戻りを防ぐために

- 決められた時間リテーナーを使用する

- くいしばり・舌癖などの改善

- 定期健診で歯の動きをチェック

後戻りのリスクを左右するのは、治療後の行動です。ここを軽く考えるとせっかくの矯正が台無しになります。

装置による口内炎・擦れは避けられない?どう対処する?

ワイヤーやブラケットが粘膜に当たり、口内炎や痛みが出ることがある。ワックスで保護したり、粘膜を刺激しない調整を行うことで多くは軽減できる。症状が続く場合は、装置の不具合の可能性があるため早期の相談が必要。

装置の擦れは対策で軽くできる。続くときは相談を。

矯正治療中、装置の角が唇や頬に当たって痛みが出ることがあります。

対策

- 矯正用ワックスで保護 → 摩擦が大幅に減ります。

- 口内炎の薬や保湿剤の使用 → 痛みの軽減に役立ちます。

- ワイヤー端の調整 → 飛び出している場合はすぐに調整可能。

矯正治療の序盤に多いトラブルですが、装置に慣れると徐々に落ち着いていきます。

矯正治療のリスクはどうすれば最小限にできる?

矯正治療のリスクは、正しいセルフケア・専門的な管理・患者さんの協力度の3つで大きく減らせる。治療前にリスクを知ることが、予防と成功への第一歩となる。

リスクは正しいケアと管理で最小限に。

リスクを抑えるためのポイント

- 毎日の丁寧な歯磨き → 歯垢の残りは一気にトラブルを招きます。

- 定期的な健診を必ず受ける → 変化を早期発見できます。

- 指示された使用方法を守る → 治療の進行もトラブル回避も向上します。

- 気になる症状は早めに相談 → 放置は悪化のもとです。

矯正治療は患者さんと歯科医師の“共同作業”。互いに役割を果たすことで、安全かつ理想に近い結果が得られます。

まとめ

矯正治療には、痛み・歯根吸収・歯肉退縮・虫歯や歯周病・治療期間の延長・後戻りなど、いくつかのリスクがあります。ただし、どれも正しい知識と予防策でコントロール可能です。

矯正治療で大切なのは「むやみに怖がること」ではなく「正しく理解し、適切に対応すること」。患者さん自身の協力が治療の成功に大きく関わる点も知っておくと良いでしょう。

装置の違和感や不安があるとき、そのまま我慢する必要はありません。遠慮なく相談しながら、一緒に安全で健康的な矯正治療を進めていきましょう。

関連ページ:梅田茶屋町クローバー歯科・矯正歯科の矯正治療