セラミック治療と口臭の意外な関係とは?その原因と対策

セラミック治療後に口臭が気になる…それってよくあること?

見た目も自然で美しく、金属アレルギーの心配も少ないセラミック治療は、近年とても人気があります。しかし、治療が終わったあとに「なんだか口臭がするような気がする…」と不安になる患者さんも実際にいらっしゃいます。

これは決して珍しいことではなく、いくつかの原因が関係している可能性があります。この記事では、セラミック治療と口臭の関係について、原因や対策をわかりやすく解説していきます。

目次

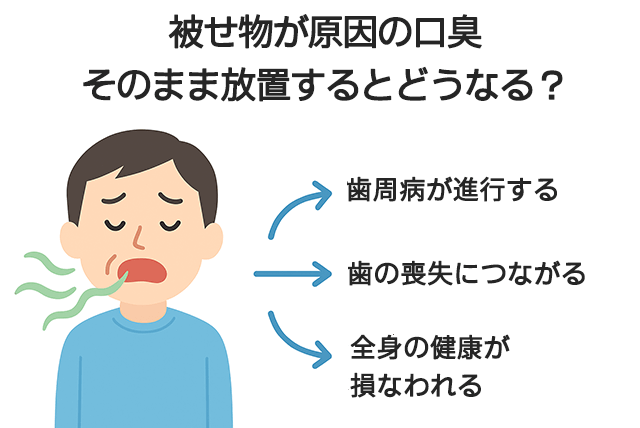

そのまま放置するとどうなる?見落としがちなリスクとは

「ちょっとニオイが気になるけど、まぁいいか」と放置してしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。具体的には、次のようなリスクが考えられます。

歯茎の炎症や歯周病の進行

垢が溜まりやすくなると、歯茎の炎症が悪化し、歯周病へと進行してしまうリスクが高まります。歯周病は進行すると歯を失うことにも繋がりかねません。

被せ物の隙間に細菌が繁殖

もし被せ物と歯の間にほんのわずかな段差や隙間があった場合、そこは細菌の温床になります。目に見えにくい部分だからこそ、気づかないうちに状態が悪化してしまうことも。

他の歯への影響

トラブルが起きた歯1本が、まわりの歯にも影響を及ぼす可能性があります。噛み合わせがずれたり、全体の口腔バランスが崩れると、口臭だけでなく咀嚼や見た目にも影響してきます。

このように、放置することで悪循環に陥ってしまうケースもあるため、早めの対応がとても大切です。

実は多い!セラミック治療後に口臭が発生するケース

セラミックそのものがにおいを発するわけではありませんが、「ケアの方法」や「装着状態」が原因で口臭が発生することがあります。

たとえばこんなケースです。

歯磨き不足や歯間に汚れがたまっている

セラミックの歯も天然歯と同じように、きちんと歯磨きをする必要があります。特に被せ物の周囲は歯垢がたまりやすく、注意が必要です。

被せ物の適合不良

歯と被せ物の間にわずかな隙間や段差があると、そこに汚れがたまり、細菌が繁殖してしまいます。精密なフィット感が求められる理由はここにあります。

咬み合わせのズレによる歯への負担

噛み合わせが合っていないと、特定の歯に強い圧力がかかり、周囲の歯茎に炎症が起こりやすくなります。その結果、口臭の原因となることも。

こうした原因が積み重なることで、知らず知らずのうちに口臭のリスクが高まってしまうのです。

セラミックの種類は口臭に関係ある?

セラミック治療において、使用する素材の種類は口臭のリスクに影響を与えることがあります。以下に、代表的なセラミック素材とその特徴、口臭との関係について解説します。

オールセラミック

特徴:金属を一切使用せず、セラミックのみで作られた被せ物です。自然な透明感と高い審美性が特徴で、前歯など見た目が重要な部位に適しています。

口臭との関係:表面が非常に滑らかで、歯垢が付着しにくいため、口臭の原因となる細菌の繁殖を抑える効果が期待できます。また、金属を使用しないため、金属アレルギーや歯茎の黒ずみ(メタルタトゥー)の心配もありません。

ジルコニア

特徴:人工ダイヤモンドとも呼ばれるジルコニアを使用したセラミックで、非常に高い強度と耐久性を持ちます。奥歯など咬合力が強くかかる部位に適しています。

口臭との関係:表面が滑らかで、歯垢が付きにくいため、口臭のリスクを低減できます。また、金属を含まないため、金属アレルギーの心配もありません。

メタルボンド

特徴:内側に金属のフレームを使用し、その上にセラミックを焼き付けた被せ物です。強度が高く、奥歯など力がかかる部位に適しています。

口臭との関係:金属部分が経年劣化すると、金属イオンが溶け出し、歯茎の黒ずみや口臭の原因となることがあります。また、金属アレルギーのリスクも考慮する必要があります。

ハイブリッドセラミック

特徴:セラミックとレジン(歯科用プラスチック)を混合した素材で、比較的安価で提供されることが多いです。保険適用となる場合もあります。

口臭との関係:レジン成分が含まれているため、吸水性があり、経年劣化や変色が起こりやすいです。これにより、表面が粗くなり、歯垢が付きやすくなって口臭の原因となる可能性があります。

素材選びのポイント

オールセラミックやジルコニアセラミックは、表面が滑らかで歯垢が付きにくく、口臭リスクが低い素材です。

メタルボンドは強度がありますが、金属の影響で口臭や歯茎の変色のリスクがあります。

ハイブリッドセラミックはコスト面でのメリットがありますが、経年劣化による口臭のリスクが高まる可能性があります。

セラミック治療を検討する際は、見た目や耐久性だけでなく、口臭リスクやアレルギーの有無なども考慮し、歯科医師と相談しながら最適な素材を選ぶことが大切です。

口臭を防ぐためにできることは?セラミック治療後の正しいケア方法

セラミック治療のあとは、日常のケアがますます重要になります。口臭を防ぐには以下のようなポイントが効果的です。

毎日の歯磨きをていねいに行うこと

セラミックだからといって、特別な道具が必要なわけではありませんが、被せ物のまわりは特に注意深く磨く必要があります。歯磨きの時間を少し長めに取り、優しく丁寧に磨きましょう。

フロスや歯間ブラシを併用する

歯ブラシだけでは届かない部分もあるため、歯間ブラシやデンタルフロスを使うことで清掃効果がぐんとアップします。習慣化すると、口臭の予防にもつながります。

舌のケアを忘れずに

意外と見落とされがちなのが舌の表面。ここにも細菌が繁殖しやすく、舌苔(ぜったい)と呼ばれる白っぽい汚れがニオイの元になることがあります。舌ブラシでやさしく清掃しましょう。

定期的な健診を受けること

プロによるクリーニングやチェックを定期的に受けることで、小さなトラブルも早めに発見でき、安心して過ごせます。

健診や再調整の重要性と歯科医院でできる対策

歯科医院では、以下のようなサポートが受けられます。

被せ物のフィット状態の確認と調整

歯と被せ物の間に段差がないか、歯茎の状態に合っているかをチェックし、必要があれば再調整します。

専門的なクリーニング

セルフケアでは落としきれない歯垢や着色を、専用の器具でしっかり除去します。当院ではエアフローという器械を使って、粉を吹き付けると同時にジェット水流で洗い流します。とても気持ちの良いものですので、ぜひ体験していただきたいです。

咬み合わせの確認と改善

噛み合わせのバランスが崩れている場合、セラミックや歯周組織に余計な負担がかかるため、専門的に調整が必要です。

セラミック治療後の口臭が気になる方は、一度歯科医院でのチェックを受けてみてくださいね。

歯周病は口臭の主要な原因の一つです

歯周病が引き起こす強い口臭のメカニズム

歯周病は、歯と歯ぐきの間に細菌が繁殖し、炎症を引き起こす病気です。この細菌が「揮発性硫黄化合物(VSC)」と呼ばれる悪臭の原因物質を生成します。特に「メチルメルカプタン」は、腐った野菜や魚のような強い臭いを放ち、口臭の主な原因となります。

日本歯科医師会は、歯周病原菌がメチルメルカプタンを大量に産生することから、歯周病が強い口臭の原因になると述べています。

日本臨床歯周病学会によると、歯垢の蓄積や歯周病は口臭の主な原因とされています

治療が終わったあとも、歯周病は油断禁物!

歯周病は細菌によって起こる病気で、治療後も定期的なケアがとても大切です。特に歯と歯ぐきの間(歯肉溝)は歯垢がたまりやすく、放っておくと歯周病が再発しやすくなります。

日々の歯磨きで多くの歯垢は取れますが、深い歯周ポケットや歯並びの悪いところは、自分では取りきれません。

そういった部分は、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC)が必要です。

また、一度歯周病になったところは完全に元通りになるわけではなく、再発しやすい状態のままです。だからこそ、3~6ヶ月ごとの定期健診とクリーニングを続けることが、お口の健康を守るカギになります。

まとめ

快適に過ごすために、治療後のケアも万全に!

セラミック治療は見た目だけでなく、機能面でも非常に優れた選択肢です。しかし、その魅力を最大限に活かすためには、「治療後のケア」が何より大切です。

ちょっとした違和感や口臭の変化を感じたら、自己判断せずに歯科医院へ相談を。

定期的な健診と適切なケアで、美しい笑顔と快適な口元を保ちましょう!